Die historisch bedeutsamen Hauberge (Niederwälder) der Region sind in einigen Bereichen in den letzten Jahrzehnten durchgewachsen, sodass die typischen Strukturen nach und nach verloren gegangen sind. Andere Flächen werden mittlerweile so bewirtschaftet, das im Bestand auch einzelne Überhälter stehenbleiben, wodurch sich eine große Strukturvielfalt ergibt. Diese Form der Bewirtschaftung ist weiterhin eng mit der traditionellen Haubergsnutzung verbunden, erweitert diese jedoch gezielt durch das Belassen einzelner Überhälter zur Förderung von Arten, die auf Altholz angewiesen sind. Derartige Bestände stellen dadurch einen wichtigen Rückzugsort für eine Vielzahl von Arten dar.

Der Hauberg mit Überhältern vereint darüberhinaus Merkmale der Niederwaldwirtschaft, wie die Brennholzgewinnung, mit langfristigen Zielen der Bestandesentwicklung, ähnlich der Hochwaldwirtschaft. Diese kombinierte Bewirtschaftungsform bietet eine zukunftsfähige Alternative zur klassischen Niederwaldnutzung mit einem hohen Wert für die lokale Artenvielfalt und steht daher im Zentrum unseres Projekts.

Durchgeführten Maßnahmen im Überblick

Bestandserfassung aller Niederwaldflächen

Die Nutzung von Niederwald bzw. der Hauberge hat im Siegerland eine lange Tradition und ist ein prägender Bestandteil der Kulturlandschaft. Heute spielen diese historischen Waldnutzungsformen jedoch nur noch eine untergeordnete Rolle in der Forstwirtschaft. Im Projektverlauf hat sich gezeigt, dass viele ehemalige Niederwaldflächen inzwischen in Richtung eines Hochwaldes entwickelt werden.

Um den aktuellen Zustand sowohl ehemaliger als auch noch genutzter Hauberge zu erfassen, wurde im Rahmen des Projekts eine flächendeckende Kartierung durchgeführt und die jeweilige Nutzungshistorie analysiert. Auf dieser Grundlage entstand eine Priorisierungskarte, die künftig als Planungsinstrument für weitere Maßnahmen dienen kann.

Ein Hauberg mit Überhältern

Begleitung einer Masterarbeit

Um historische Waldbewirtschaftungsformen wie die Niederwald- oder Haubergswirtschaft weiterzuführen, ist es wichtig, potenzielle Einnahmequellen für die Waldbesitzer zu kennen. Ein wesentliches Element könnte dabei der Verkauf von Brennholz darstellen. In Kooperation mit der Universität Hildesheim wurde daher eine Masterarbeit im Projekt durchgeführt, die den potenziellen Absatzmarkt von Brennholz evaluiert hat.

Unter dem Titel „Hauberg 2.0 – Eine qualitative Untersuchung zur Reaktivierung einer historischen Waldbewirtschaftungsform hinsichtlich der Umsetzung und Finanzierung“ wurde die Masterarbeit von Yasmin Günterberg am 12.02.2025 eingereicht.

Die Masterarbeit untersuchte die Umsetzungs- und Finanzierungsmöglichkeiten eines solchen Vorhabens, dessen Ziel es ist, diese traditionelle Waldbewirtschaftungsform für einen langfristigen Erhalt, zumindest kostendeckend, durchzuführen. Dies soll mit der besonderen Vermarktung des Brennholzes realisiert werden.

Methodisch basiert die Arbeit auf Expert*inneninterviews mit Akteur*innen aus bestehenden Nieder- und Mittelwaldprojekten sowie auf einer Marktanalyse zur Brennholzvermarktung. Die Untersuchung zeigt, dass eine erfolgreiche Umsetzung stark von der Akzeptanz der Stakeholder, der Kommunikationsstrategie, einem geeigneten Wildmanagement und dem Angebot an Förderprogrammen sowie Finanzierungsmöglichkeiten abhängt.

Zurzeit gibt es keine bundesweit einheitlichen Strategien oder Förderungen der Nieder- und Mittelwälder. Für die langfristige Sicherung sollten einheitliche Erhaltungskonzepte entwickelt und die bundesweite Aufnahme von Nieder- und Mittelwäldern in das jeweilige Vertragsnaturschutzprogramm des Landes angestrebt werden. Bis dahin kann die Erarbeitung einer Vermarktungsstrategie für das Brennholz aus den haubergen einen geeigneten Ansatz darstellen. Ob sich dies in der Praxis kostendeckend realisieren lässt, sollte in einer Erprobungsphase, welche durch das Projekt Hauberg 2.0 und einem regionalen Vermarkter durchgeführt werden könnte, untersucht werden.

Brennholzproduktion im Hauberg

Erarbeitung eines Konzeptvorschlages

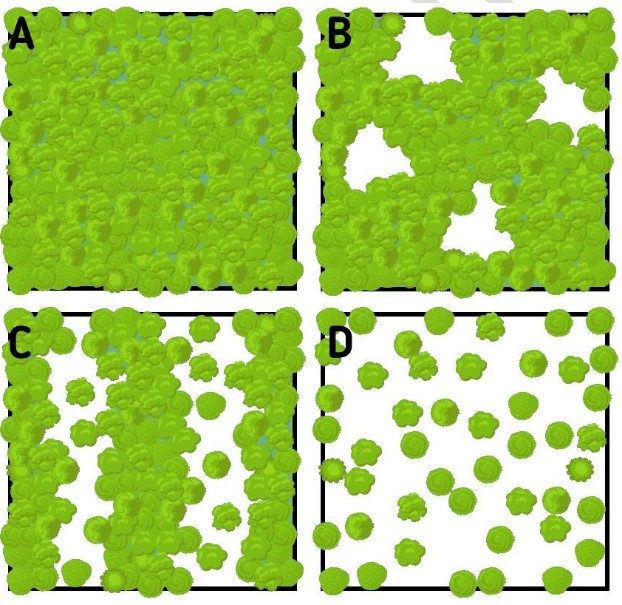

Im Rahmen des Umsetzungskonzepts Hauberg 2.0 wurden verschiedene mögliche Vorgehensweisen zur gezielten Auflichtung von Waldbeständen entwickelt, um die Eichenverjüngung zu fördern und strukturreiche Bestände zu schaffen:

Punktuelle Auflichtung mittels Kleinfemel

Es werden kleine Lichtinseln mit einer beispielhaften Größe von 30 × 30 × 42 m (entspricht ca. 450 m²) angelegt, in denen die Kronendeckung vollständig entfernt wird. Dieses Verfahren bietet die geringste Windanfälligkeit für den verbleibenden Bestand und eignet sich besonders zur Anlage von Verjüngungsinseln in Eichenwäldern – vorausgesetzt, der Lichteinfall ist ausreichend (vgl. Abbildung B).

Streifenweise Auflichtung

In etwa 20 m breiten Streifen wird die Kronendeckung auf rund 50 % reduziert (vgl. Abbildung C). Dieses Verfahren ist besonders für windexponierte Bestände geeignet und bietet eine gute Balance zwischen Lichtangebot und Bestandsstabilität.

Schlagweise Auflichtung

Hierbei werden flächig etwa 20–80 % der Kronendeckung entnommen (vgl. Abbildung D). Diese Methode bietet große Lichtmengen, kann jedoch – je nach Flächenstruktur – zu einer erhöhten Windanfälligkeit der verbliebenen Überhälter führen.

Gatterungskonzepte:

Zur Förderung der Naturverjüngung können auf allen Flächen Gatter eingerichtet werden – entweder kleinflächig als sogenannte Kleingatter (in Form von Dreiecken oder Quadraten mit drei bis vier Elementen) oder als großflächige Gatter, die ganze Bestände oder Teilflächen umfassen.

Schematische Darstellung der Ansätze zur Etablierung einer Haubergswirtschaft mit

Überhältern auf einer Fläche von 1 ha. A: volle Bestockung; B: punktuelle Auflichtung mithilfe von

Kleinfemeln; C: streifenweise Auflichtung durch Saumschlag; D: schlagweise Auflichtung.

Gatter zum Schutz der Naturverjüngung vor Wild

Erarbeitung eines Vermarktungs-Logos

Um unsere Ziele und Beweggründe bildlich zusammenzufassen, haben wir ein Logo entwickelt, das alle zentralen Aspekte des Konzepts Hauberg 2.0 visuell vereint.

Mittelspecht: Eichenreiche Wälder sind aus ökologischer Sicht besonders schützenswert. Für den Erhalt des Mittelspechts ist die Förderung von Alteichen und nachfolgenden Eichengenerationen von zentraler Bedeutung.

Eichen: Durch die waldbauliche Steuerung der Eichen mittels Licht- und Schattenlenkung (Femelhieb) wird nicht nur die Entwicklung von Begleitbaumarten in der zweiten Baumschicht unterstützt, sondern auch die strukturelle Vielfalt im Bestand gefördert. Entstehende Lichtschächte erhöhen die Bioproduktion, u. a. durch bessere Besonnung und den sogenannten Grenzlinieneffekt.

Arthropoden: Solche lichtdurchfluteten Waldstrukturen bieten vielfältige Lebensräume und fördern die Verfügbarkeit von Arthropoden als wichtige Nahrungsquelle für zahlreiche Arten.

Brennholz: Langfristiges Ziel ist der Aufbau eines strukturreichen Bestandes mit Alteichen. Eine gezielte Unternutzung, insbesondere durch die Entnahme von Begleitbaumarten, kann zur nachhaltigen Brennholzgewinnung beitragen.

Hauberg 2.0 - Konzept Logo

Vereinbarung zur Förderung der Haubergswirtschaft mit Überhältern

Im Rahmen des LIFE-Projekts wird derzeit eine Vereinbarung zwischen Waldeigentümern und dem Projektträger erarbeitet, mit dem Ziel, die Eichenverjüngung im Rahmen der Niederwaldwirtschaft in Haubergen durch Gatterung der Naturverjüngung oder gezieltes Nachpflanzen von standorttypischen und stockausschlagfähigen Laubbäumen innerhalb des EU- Vogelschutzgebietes „Wälder und Wiesen bei Burbach und Neunkirchen“ zu fördern.

Teilnahmeberechtigt sind Flächen, auf denen derzeit Haubergs- bzw. Niederwaldwirtschaft betrieben wird oder deren Reaktivierung geplant ist. Voraussetzung ist, dass diese Bestände überwiegend aus Stockausschlägen bestehen und im Jahr der Vertragsunterzeichnung durchforstet wurden, entweder durch Schirmschlag mit 20–80 % Kronendeckung (Überhälter) oder durch kleinflächige Kronenöffnungen (Femelschlag). Die Durchforstungsart liegt im Ermessen des Eigentümers. Eine gleichzeitige Inanspruchnahme anderer öffentlicher Förderprogramme ist ausgeschlossen.

Der Projektträger übernimmt die pauschale Finanzierung des Pflanzmaterials inklusive Verbissschutz oder Gatterung. Zudem begleitet die Biologische Station Siegen-Wittgenstein die Maßnahmen stichprobenartig vor Ort und dokumentiert die Entwicklung der Flächen.

Im Gegenzug verpflichtet sich der Eigentümer, den Verbissschutz oder die Gatter während der Laufzeit der Vereinbarung instand zu halten, regelmäßig zu kontrollieren und bei Wegfall des Bedarfs ordnungsgemäß zu entfernen. Darüber hinaus ist anfliegendes Nadelholz aus den Flächen zu entfernen.

Drohnenaufnahme eines Haubergs mit Überhältern.